![]() 安達 直

安達 直

ダイナミズム

船舶の速力は、現在の商船で最速船種とされるコンテナ船(全長290x全幅32x喫水12mxタービン2基8万馬力)にして、かの戦艦『大和』と同程度の時速50km:27ktsに達した。両者とも基準排水量は約7万トンであり、それだけの海水を押し分けながら疾走する。『大和』は4基で約16万馬力を出す蒸気タービン機関が4軸のスクリューを回し、世界で初めて実用化された球状船首:バルバス・バウ(Bulbous Bow)を備えた流麗な船型(全長263x全幅39x喫水10m)がこの船速を実現した。映画ロケに使われた実物大の部分模型を見学したが、正船首の菊紋章から左右に流れる波浪を象った船首ブルワークは端麗だ。そこには海戦からの教訓を具現したのか係船索の脱着を随時可能にすべく上部にS字形開口を持つ導索孔が装備されていた。側面から見る上甲板曲線は船首から一旦下降して第一主砲塔付近から上昇するコークボトルラインを形成している。甲板上の構造物と砲塔や銃座は航走物体と乗員の動線を配慮した曲面で構成され自ずと優美に仕上がっている。舷側から下方へ張り出した機銃座は低空で接近する敵機を俯角でも射撃できる。正に実戦に培われた機能性の美学を持っており、当時の艦船として実用化できる限りの速力から装備までの全性能が追求されている。

商船にとっても速力は重要な性能の一つであり、特にコンテナ船事業では高速化による物流競争が根幹にある。1975年の第一次石油ショック以前に4基2軸で12万馬力のタービン機関を備えたシーランド社のコンテナ船『SL-7』は、33ktsの高速サービスを可能とし出荷時期や鮮度に拘る果物等の農水産品の輸送に重宝された。しかし燃費の悪いタービン機関はオイルショック等により燃料費の負担が限界に達した。1980年代には、既存のタービン機関のコンテナ船でも敢えてディーゼル機関への換装が有利となり、タービン機関は客船や一部の特殊船を除いて殆ど姿を消した。輸送速力と積載量の効率化を図るには船体の大型化が基本要件となる。

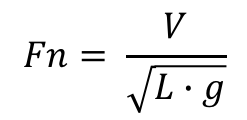

船体の長さと速力の関係は、

フルード数の公式

の通り、水線長:Lが長いほど、速力:Vの向上に有利。この理論に基づいて船型モデルの水槽実験がなされ、実船と同じフルード数の縮小模型を低速で走らせて性能が評価されている。全長100mの船舶が30kts航走時の造波状態が、全長10m模型を10ktsで走らせることで相似的に評価できる。

コンテナ船 ※写真はイメージ

また、船舶の速力:V、排水量:W、機関馬力:Pの3者関係は、P∝V(3乗)*W(2/3乗) で表される。この数式の通り、排水量:Wが一定ならば、速力を10ktsから20ktsへ2倍増するには、その3乗:8倍の馬力増加が必要となる。また速力が一定ならば排水量:Wが8倍になっても、その2/3乗:4倍の馬力増加で済む。当然ながら、馬力が一定ならば排水量の軽い方が速い。

講釈はさて置き、排水量5万トン超のコンテナ船が25ktsの高速で航行する凄さは、船首の波切も然ることながらスクリューの掻き出す排出流にも良く現れている。その渦巻く撹拌流は、船尾板の下方から轟音と共に噴出される。大量の海水を軽々と無頓着に掻き出す光景は、5万馬力超のディーゼル機関と直径10m程の5翼スクリューが直結した駆動システムの威力を髣髴とさせる。舵取機が力強い唸りをあげて100㎡超の舵を煽り、推進流を右へ左へと捌いて針路を保持している。船底から水面へ解放された噴流は、凡そ20m後方で5mの峰を造り以後周期的な伴流(縦波)となる。やがてこの撹乱は沈静し海原にうねる大河のような航跡となるが、元の穏やかな海水には易々と復元せず大量輸送の為に消費された莫大なエネルギーの痕跡を視界の果て迄も残している。この推進力を発生させているのが舶用の蒸気タービン機関とディーゼル機関であり、双方とも高い信頼性を得ているが、今日の省エネ時代では後者が多用される。

最近の最大級ディーゼル機関の概要は、ピストン直径1m、ストローク3mの14気筒を備えて約10万馬力を発生して直径1mの推進軸で直径10mのスクリューを回す。燃料消費率は、1時間で1馬力当り約130gが今日のディーゼル機関の性能であり、10万馬力の場合は、13mt/Hour、312mt/Dayとなる。このディーゼル機関を備えたコンテナ船は、凡そ全長400m、幅50m、喫水15m、速力25kts、20フィートコンテナ換算:TEUで1万個超を積載できる。また機関制御の電子化が進み、排気弁カム軸の無いフレックス機関を登場させ実績を積み上げている。大型船の推進機関の運用手順は、先ず出帆前に運転準備を整え係留試運転の後「Standing By Eng.:S/B」の即戦状態に置かれる。出帆して機関回転を頻繁に調節しながら港外に至り、周りの相手船や障害物が少なくなると所定の針路に向け全速前進で航走を開始する。この時、最高連続回転数(約100RPM)を上限に回転数が設定「Ring Up :R/U」され定常運転に入る。以後、航海中はこのままで、半速・微速・微々速、或いは停止・後進の運転切り替えは殆ど無く、目的地近くまでR/U状態のままとなっている。この状態が1ヶ月月程も続く長期航海もあるので、再び機関回転数を変化させる前には、通常、機関をS/Bにして運転の制御を確認している。勿論、機関の操作が緊急に必要な場合にはこの限りではない。

自動車専用運搬船:PCC ※写真はイメージ

舶用システムの動力と制御に必須なエネルギーである電力は、航泊を問わず常に給電されねばならない。大方の巨大船には、発電機の駆動用に数台の千馬力級ディーゼル原動機が装備されている。これらが異常停止し補完システムが作動しなければ、ブラックアウト:船内停電状態に陥り、推進力と操舵力など全ての動力と制御を失い極めて危険な状況に陥る。商船は洋上の独航システムとして堪航性が検査・保証されているにも拘わらず脆弱性も少なくない。経済活動に使われる道具である限りコスト対策が重要なので、多額の費用がかかる改善については、極力船舶特有の冗長性で間に合わせている。高質な燃料を使用して原動機の燃焼トラブルを防止すれば、ブラックアウトは大概回避できるだろうがコストとの鬩ぎ合いに苛まれる。また荒天航海で船体が激しく動揺すると、供給寸前の燃料を蓄えるタンク内が掻き回され燃料と沈殿物が混濁し燃焼不良に陥る場合がある。燃料の重油は原油を精製した残滓であり、しかも常温ではバター状の最低級なC重油である。コストダウンのため動粘度は180cstから380cstへと粗悪化され、更に700cstにも対応できる機関システムを採用している。排気ガス規制等のため陸上産業から締め出された低級燃料を、乗組員の甚大な努力によって使用可能としている大型船はさながら廃油処理場のようだ。船舶への燃料給油は、主に停泊中に陸上や補油船からホースを用いて移送するので漏油の防止に万全を期している。積込み油量の計測はガソリンスタンドのメーター判読のようにはいかず、供給側と本船受入れタンクの補油前後の油量を検尺計測し油の温度と比重の改正を加えて算出する。補油量の決定には需給双方の損得勘定が入り、時には揉め事も起こるので機関長始め機関部全員にとって一大作業になる。

オイルタンカー ※写真はイメージ